くも膜下出血

くも膜下出血とは

脳は外側から硬膜、くも膜、軟膜で覆われており、くも膜と軟膜のすき間はくも膜下腔と呼ばれています。このくも膜下腔に出血を起こした状態がくも膜下出血です。

原因としては脳動脈の一部がふくらんでできた動脈瘤(どうみゃくりゅう)の破裂によるものが大部分です。男性より女性に多く、40歳以降に多くみられ、年齢とともに増加します。家系内に動脈瘤やくも膜下出血の方がいるときは発生頻度が高く、また高血圧、喫煙、過度の飲酒は動脈瘤破裂の可能性を数倍高くするという報告もあります(詳しくは「脳動脈瘤とは」を、ご覧ください)。

その他、血管奇形や外傷などもくも膜下出血の原因となりえます。死亡率が高く、手術により救命できても後遺症を残す場合もあり、たいへん恐ろしい病気と言えます。

原因としては脳動脈の一部がふくらんでできた動脈瘤(どうみゃくりゅう)の破裂によるものが大部分です。男性より女性に多く、40歳以降に多くみられ、年齢とともに増加します。家系内に動脈瘤やくも膜下出血の方がいるときは発生頻度が高く、また高血圧、喫煙、過度の飲酒は動脈瘤破裂の可能性を数倍高くするという報告もあります(詳しくは「脳動脈瘤とは」を、ご覧ください)。

その他、血管奇形や外傷などもくも膜下出血の原因となりえます。死亡率が高く、手術により救命できても後遺症を残す場合もあり、たいへん恐ろしい病気と言えます。

くも膜下出血の症状

- 「頭を殴られたような」突然の激しい頭痛

- 意識が朦朧(もうろう)とする、意識を失う

- 嘔吐、血圧上昇

- 麻痺はないことが多いが、手足が麻痺したり物が二重に見えることもある

- 発症前に、突然の頭痛を何回か経験する方もいらっしゃいます。これは動脈瘤からの微小出血によるといわれており、前ぶれ頭痛とも呼ばれます。出血量が少ないと軽い頭痛のみで上記のような典型的な症状がなく、“風邪”と思い込んで様子をみてしまう方も中にはいらっしゃいます。

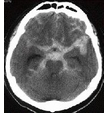

くも膜下出血の診断

意識や症状のほか、最も診断に役立つのは断層写真(CT、MRI)です。断層写真でくも膜下出血を認めた場合、引き続き出血源の確認のために脳血管撮影やMRA、3D-CTAなどが行われます。断層写真での診断が困難な例では、背中から細い針を刺す腰椎穿刺により血性髄液を確認することにより診断することも可能です。

破裂脳動脈瘤の治療方法

破裂した脳動脈瘤を放置しておくとまず間違いなく再出血します。そのため再破裂、再出血予防の処置が必要となります。しかしながら昏睡状態やきわめて全身状態の悪いときには残念ながら手術治療のできない場合もあります。

破裂脳動脈瘤の治療方法には、以下に説明した脳動脈瘤クリッピング術と血管内治療による脳動脈瘤塞栓術があります。

破裂脳動脈瘤の治療方法には、以下に説明した脳動脈瘤クリッピング術と血管内治療による脳動脈瘤塞栓術があります。

脳動脈瘤クリッピング術

まず全身麻酔をかけたあと、外科的に開頭を行い、手術用の顕微鏡を用いて脳をうまく分け動脈瘤まで到達します。続いて破裂した動脈瘤の根元を専用のクリップではさみ、血液が流入しないようにする手術です。動脈瘤に対する最も広く普及している治療法です。動脈瘤が脳表に近いあるいは小さい場合は手術しやすいのですが、奥深い、大きい場合に困難となります。

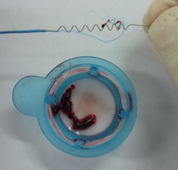

動脈瘤を露出し、クリップをかけたところ

くも膜下出血の合併症

脳血管攣縮(のうけっかんれんしゅく)

脳血管攣縮とは、くも膜下出血を起こしてから3日目から2~3週間までの間に起こる現象で、脳の血管が収縮して血液の流れが悪くなることです。攣縮とは、血管が縮んで細くなることで、スパスムとも呼ばれます。その結果、意識状態が悪くなったり、手足のマヒや言語障害が悪化したりします。脳血管攣縮はその程度によって症状は様々で、軽い人は無症状であり、ひどくなると脳梗塞を起こして死に至ることもあります。神経症状に何らかの悪化を来すような脳血管攣縮の発生頻度は約30%と言われていますが、重症例ほど起こしやすいようです。また、最近の様々な予防的な治療法の開発で、その頻度は減少しています。脳血管攣縮の詳しい発生機序については、まだ解明されていないことが多く、決定的な治療法もないのが現状です。

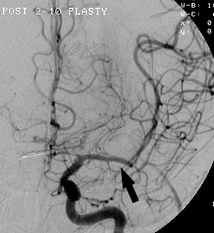

脳血管攣縮の治療

一般的な治療としては、まず十分な量の栄養と水分を与えて血管内の血液成分の量を十分に保つことが重要です。さらに、血圧をやや高めに維持して、脳血流を増やすことも効果があります。脳内に溜まったくも膜下の血腫を排除するために、手術の時にくも膜下腔に留置した細い管(脳槽ドレナージといいます)から、血腫を溶かす薬剤や血管を拡張させる薬剤を注入することが有用であると報告されています。カルシウムチャンネル遮断薬は、経口薬および点滴薬共に、その効果が科学的な臨床試験で証明されています。また脳血管攣縮によって細くなった血管を直接広げる治療としては、塩酸パパベリンという血管拡張剤を脳血管撮影検査を行って細くなった血管に直接的に注入する方法があります。さらに、バルーンカテーテルと呼ばれる先端に風船のついたカテーテルで、血管を広げる方法も効果があるとされています。

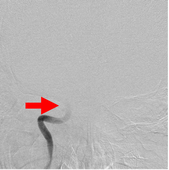

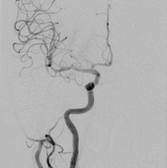

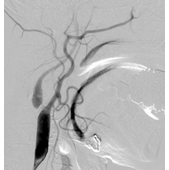

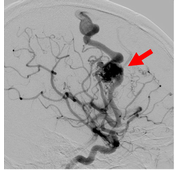

左中大動脈の脳血管攣縮・バルーンでの血管拡張後

左中大動脈の脳血管攣縮

バルーンでの血管拡張後

参考: 脳神経外科疾患情報ページ(外部リンク)

脳動脈瘤とは

脳動脈瘤という病気はおもに動脈(血管)が枝分かれする部位に膨らみができた状態です。なぜ脳動脈瘤ができるか現在でも明らかではありません。何らかの理由で動脈壁に強弱がうまれ、そこに加齢による動脈硬化や高血圧などが原因の血流ストレスが加わった結果、壁の弱い部分が拡張して瘤が発生すると考えられています。統計学的には、人口10万人に対して約2000-3000人の発生率と考えられています。

脳動脈瘤自体は無症状のことがほとんどで、まれに脳神経を圧迫して神経症状をきたすこともあります。脳動脈瘤が最も問題になるのは、くも膜下出血の原因になるということです。動脈瘤の壁は正常の血管にくらべて弱く破れやすいとされています。普段は無症状であっても、ある時突然に破裂して出血する可能性があり、多くの場合はくも膜下出血となります。血圧や脳圧の変動などが脳動脈瘤破裂に関与するといわれますが、就寝中、仕事中などいかなる時間帯にでも起こり得るため、真の原因は特定されていません。

脳動脈瘤が破裂してくも膜下出血になると、およそ3割の患者さんが死亡、また3割の方がいろいろな程度の後遺症を残します。以前ならば脳動脈瘤は破れた後に発見されることがほとんどでしたが、診断技術が進歩したことで、軽い頭痛や頭部外傷で検査をした時に、あるいは脳ドックを受けることで、動脈瘤が偶然に発見される機会が増加しています。このように発見された動脈瘤を未破裂脳動脈瘤と言います。

脳動脈瘤自体は無症状のことがほとんどで、まれに脳神経を圧迫して神経症状をきたすこともあります。脳動脈瘤が最も問題になるのは、くも膜下出血の原因になるということです。動脈瘤の壁は正常の血管にくらべて弱く破れやすいとされています。普段は無症状であっても、ある時突然に破裂して出血する可能性があり、多くの場合はくも膜下出血となります。血圧や脳圧の変動などが脳動脈瘤破裂に関与するといわれますが、就寝中、仕事中などいかなる時間帯にでも起こり得るため、真の原因は特定されていません。

脳動脈瘤が破裂してくも膜下出血になると、およそ3割の患者さんが死亡、また3割の方がいろいろな程度の後遺症を残します。以前ならば脳動脈瘤は破れた後に発見されることがほとんどでしたが、診断技術が進歩したことで、軽い頭痛や頭部外傷で検査をした時に、あるいは脳ドックを受けることで、動脈瘤が偶然に発見される機会が増加しています。このように発見された動脈瘤を未破裂脳動脈瘤と言います。

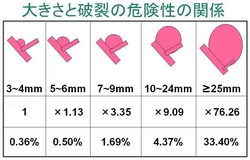

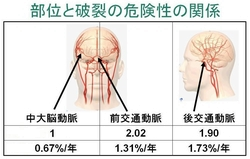

未破裂脳動脈瘤の自然歴について

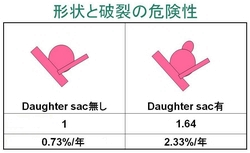

未破裂の脳動脈瘤は一定の確率で出血すると考えられています。日本における未破裂脳動脈瘤の自然経過に関する大規模研究の結果では全体での年間平均出血率は0.95%でした。出血のリスクは瘤の大きさ、場所(前交通動脈、後交通動脈)、形状(不整形)に影響されることが明らかとなりました。

※(社)日本脳神経外科学会「未破裂脳動脈瘤の自然経過に関する大規模研究の結果発表」より転載(外部リンク)

※(社)日本脳神経外科学会「未破裂脳動脈瘤の自然経過に関する大規模研究の結果発表」より転載(外部リンク)

ヨーロッパで最大径10mm 以下の動脈瘤は破裂率が 0.05%であると報告されたこともありますが、その後に否定的な見解が相次ぎ、最近ではこの数字は受け入れられていません。

その他にも、家族性動脈瘤の場合、すでにクモ膜下出血を生じた患者さんで発見された別の未破裂動脈瘤、瘤の圧迫により神経症状を生じた症候性動脈瘤の場合などでは、やはり破裂率が上昇すると言われています。

その他にも、家族性動脈瘤の場合、すでにクモ膜下出血を生じた患者さんで発見された別の未破裂動脈瘤、瘤の圧迫により神経症状を生じた症候性動脈瘤の場合などでは、やはり破裂率が上昇すると言われています。

未破裂脳動脈瘤の治療方針について

当科では原則「脳卒中治療ガイドライン2009」に記載された下記内容を基に、症例ごとに治療適応、治療方法を考慮し提示しています。また治療を考える場合には、開頭手術、血管内手術のどちらも一定水準以上で常時施行できる体制を整えていると自負しております。

(以下、脳卒中治療ガイドライン2009 5-3.未破裂脳動脈瘤の治療より転載)

| 未破裂脳動脈瘤が発見された場合、年齢・健康状態などの患者の背景因子、大きさや部位・形状など病変の特徴、未破裂脳動脈瘤の自然歴、および施設や術者の治療成績を勘案して、治療の適応を検討することが推奨される。なお、治療の適否や方針は十分なインフォームドコンセントを経て決定されることを推奨する。 未破裂脳動脈瘤の自然歴(破裂リスク)から考察すれば、原則として患者の余命が10~15年以上ある場合に、下記の病変について治療を検討することが推奨される。

|

経過観察をお勧めする場合

未破裂脳動脈瘤が見つかったからといって全ての方に治療が必要なわけではありません。治療を行わずに経過観察をお勧めする場合は多く存在します。その場合はまず破裂の危険因子である「喫煙」・「大量の飲酒」・「高血圧」のうち該当項目について是正を考えます。

また半年から約1年ごとの画像検査による経過観察を行っていきます。

また半年から約1年ごとの画像検査による経過観察を行っていきます。

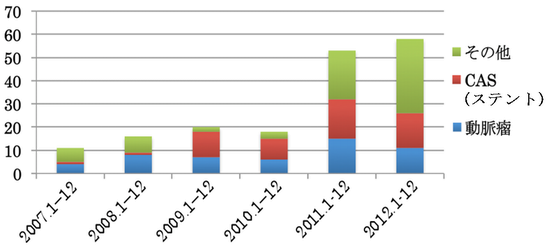

当院で行っている脳血管内治療について

血管内治療とは何でしょう

血管内治療とは上腕や大腿動脈から血管内に誘導したカテーテルを利用して行う治療の総称で、カテーテルインターベンションとも呼ばれます。血管内治療には大きな皮膚切開が不要で、極端な言い方をすれば、カテーテル検査の延長線上で手術・治療を行うことが可能な技術です。使用する器材や画像診断装置の改良が進んだことで、従来は不可能とされていた病変に対しても治療が可能となった結果、血管内治療の裾野はどんどん広がっています。また、現代医学では侵襲をより少なくして治療を行う傾向が強まり、患者さんの側からもこのような要望が強くなっていますので、結果として身体侵襲が少ない血管内治療(カテーテルインターベンション)の需要も急増しているのが現状です。

対象となる病気には冠動脈病変(狭心症や急性心筋梗塞)、大動脈瘤、肝臓や肺に限らず全身の血管性病変や腫瘍などがあります。ここでは主として頭頚部に関する説明を行います。

当院では現在、脳神経外科2名、神経内科1名、計3名の脳血管内治療専門医が在籍し、さらに3名が資格の取得に向けて研鑽を続けています。血管内治療チームを組んで本格的に活動を開始した 2010年後半からは治療件数が大幅に増加しています。下図に示すように、当院の特徴は急性期血管障害に対する再開通療法の実績(その他に含まれます)が多いことです。当院には脳卒中ケアユニットがあって脳卒中専門医を含めた専任のスタッフが常駐していますので、超急性期の脳卒中症例が搬送される事例が多くあります。また 24時間体制でMRIと脳血管撮影装置を稼働させていることが影響していると思われます。

では続いて、病気別にもう少し詳しい話をしましょう。

1. 脳動脈瘤塞栓術

脳動脈瘤という病気はおもに動脈(血管)が枝分かれする部位に膨らみができた状態です。動脈硬化や高血圧による血流ストレスが動脈壁に加わると、壁の弱い部分が拡張して瘤が発生すると想像されています。統計学的には、人口10万人に対して約2000-3000人の発生率と考えられています。また、血管壁に亀裂が入って枝分れしていない血管自体が紡錘状に膨らんでしまう解離性動脈瘤という病気もあります。

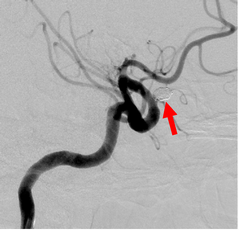

脳動脈瘤を持っていること自体は病気とは言えませんが、問題はこれが破裂するとくも膜下出血を生じて生命に関わることです。脳動脈瘤の自然破裂率は年間でおおよそ 0.7-1% ですが、大きさや形状、発生部位などにより破れやすさは変化します。未破裂動脈瘤を積極的に治療するか、しないでおくかは難しい判断になります。その判断基準は別項で説明をしますので、ここでは、すでにくも膜下出血になってしまった(破裂性)脳動脈瘤について説明をします。

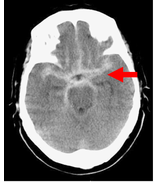

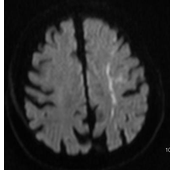

くも膜下出血は突然の頭痛や嘔吐、時には意識消失で発症します。CT を行うと、急性期のくも膜下出血は脳底部を中心に白く写し出されます。

脳動脈瘤が破裂した場合、瘤周囲の血液で出血点は一時的に止血されています。この時期に脳動脈瘤の処置を行って再出血を防止することが、くも膜下出血治療の第一段階になります。

脳動脈瘤が破裂した場合、瘤周囲の血液で出血点は一時的に止血されています。この時期に脳動脈瘤の処置を行って再出血を防止することが、くも膜下出血治療の第一段階になります。

脳動脈瘤塞栓術には、白金線をらせん状に形状記憶させた、非常に柔らかいコイルを使用します。動脈瘤内で最初に外側で枠を作り、その内部で内側に向けてコイルを詰め込んでひとかたまりにするわけです。プラチナコイル自体は生体内で安定な物質ですが、1-2年が経過すると線維化が進行するので、動脈瘤壁を内側から強固に補強して、再破裂を防止することができます。

この患者さんには、右内頚動脈と眼動脈の分岐部に最大で 7.5mm の動脈瘤があります。塞栓術後にはコイルが充填されて、瘤内に血液が入らなくなっていることが判ります。

このような塞栓術は破裂脳動脈瘤(くも膜下出血)治療の第一段階に過ぎません。一旦くも膜下出血を起こしてしまうと、脳血管攣縮や水頭症などが引き続いて発生する可能性があります。元気に社会復帰するためには、さらなる治療が必要になります。

2. 脳塞栓症に対する超急性期血行再建術

大動脈や心臓に発生した血栓が血流に乗って脳に運ばれ、脳の血管を閉塞してしまうことを脳塞栓症と言います。一方、動脈硬化によって脳血管そのものが閉塞すると脳血栓症と呼ばれます。どちらも、脳組織に血流が流れ込まなくなるので脳梗塞を発生します。脳血流の遮断時間が長くなればなるほど、脳組織の損傷が強くなりますから、時間とともに脳梗塞が完成・拡大することになります。そのため、脳梗塞の治療は時間との戦いであると言われています。急に麻痺やしびれが生じても、4.5時間以内であれば一部の患者さんにはtPA(組織プラスミノーゲンアクチベーター)を注射することができます。この薬剤は強力な血栓溶解剤で、うまく効果が出れば4割の方が元通り回復します。逆を言えば、tPAを使ってはみたものの6割の患者さんでは効果が得られないことになります。また残念ながらtPAには厳格な使用条件があるので、脳梗塞のために来院しても 95%の患者さんでtPA を使うことができないのが実情です。このような患者さんに対して行う治療が、カテーテルを用いた超急性期血行再建術です。

図はペナンブラと呼ばれる非常に柔らかいカテーテルです。このカテーテルを脳内血管に誘導して、詰まっている血栓を破砕して吸い取ってしまう方法が最も新しい治療法です。

また、これはメルシーリトリバーと呼ばれるスクリュー状のワイヤーで、実際に血栓を絡め取ったところです。とれた血栓はフィルター内に認められます。この患者さんでは矢印の部分に詰まっていた血栓がとれたので、右内頚動脈は完全に再開通が得られました。

このような治療は、脳梗塞発症から3時間程度で来院した患者さんのうち、条件を満たすごく一部の方に行うことができます。残念ながら全ての患者さんで可能なわけではありません。

また、動脈閉塞が解消されても、治療が終了するわけではありません。すでに痛んでしまった脳組織をできるだけ回復させて、リハビリなどを通じて体の機能を改善させる事が必要になります。

このような治療は、脳梗塞発症から3時間程度で来院した患者さんのうち、条件を満たすごく一部の方に行うことができます。残念ながら全ての患者さんで可能なわけではありません。

また、動脈閉塞が解消されても、治療が終了するわけではありません。すでに痛んでしまった脳組織をできるだけ回復させて、リハビリなどを通じて体の機能を改善させる事が必要になります。

3. 頚動脈狭窄に対するステント留置術

脳梗塞の中には、頚動脈の狭窄が原因となって発生する脳塞栓症もあります。顎のすぐ内側で分岐する頚動脈は心臓の冠動脈と同様に、動脈硬化性の狭窄を起こしやすい部位です。この部位で血栓ができたり、狭窄が進んで脳血流量が乏しくなると脳梗塞を発生します。この脳梗塞には脳血管が支配する領域の狭間に線状に連なるように発生することが特徴です。

実際の頚動脈では図のように内頚動脈の一部に糸状狭窄を生じています。より頭側の内頚動脈は血流が減少したために細くなっています。この所見は脳梗塞を非常に発生しやすい状態といえます。

血管壁に脂肪や繊維分が貯留して血管内に盛り上がった部分をプラークと言います。繊維分が多くて比較的堅いプラークと脂肪分が多く柔らかで破れやすいプラークのどちらがあるかによって治療法が違ってきます。脳血管内治療ではステントとよばれるメッシュ状の金属をカテーテルで運び、狭窄部を内部から押し広げるようにして治療を行います。

4. 脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻に対する血管内治療

脳動静脈奇形は言葉の通り、動脈血が異常血管を通過して静脈に流れる血管の奇形です。発生頻度は脳動脈瘤の1/10くらいの希な病気で、てんかんや脳内出血で発見されます。

この患者さんは 34歳になるまで全く症状はありませんでしたが、突然に頭痛と意識障害を発生したため救急車で来院しました。右前頭葉に出血があり、MRIで異常血管も認められました。脳血管撮影を行うと、正常血管の一本が異常に太くなっており、その先には細かい異常血管のかたまりと太く拡張した異常な静脈が認められます。脳動静脈奇形の本体は細かい異常血管のかたまり(ナイダスと言います)であり、摘出することが治療の原則です。ただし、運動や言語など重要な機能を担っている脳に近すぎる場合、血流量が多すぎる場合などには、カテーテルをナイダスの近くまで誘導して、特殊なのりで異常血管を閉塞させる場合があります。

ナイダスが小さい時にはカテーテル手技だけで治療が終了になる場合がありますが、多くの場合では、より安全に手術を行うための補助手段として血管内治療が利用されます。

硬膜動静脈瘻は脳を保護する硬膜の部分に異常血管がみられる病気です。通常は頭痛や耳鳴り、目の充血で発見されますが、血流が多いと脳血管に逆流するので、脳出血やてんかん、認知症などを伴うこともあります。病変部が脳の深部、あるいは広い範囲に及ぶことが多いので、血管内治療が第1選択とされます。治療では脳動脈奇形の場合と同じように特殊なのりで動脈を詰めたり、逆にコイルを使って静脈側から血流を遮断する事ができます。