腎臓内科

診療科のご案内

「腎臓の病気は治らない」とあきらめる人は多くいます。確かに失ってしまった腎臓の機能は取り戻せません。しかし「腎臓の病気の原因」それぞれで、今からでもやらなければならないことがたくさんあります。放置していてはいけない病気として、腎臓内科に通院していただき、少しでもお役に立ちたいと思っています。

腎臓内科では、今ある腎疾患を引き起こした原因をまず明らかにすることを目指します。原因によって、当然治療法が違うのですが、そのほかにも、この先の腎機能の変化が予想できることにもつながります。さらには腎臓以外に現れてくる症状や、場合によっては生活の質や生命予後が左右される情報であることもあります。東部医療センターの腎臓内科は、この原因を明らかにすることに重点を置いています。特に、腎生検という方法でできるだけ原因を明らかにしていくことに力を入れています。腎生検ではこのほかにも、病気の勢いや治療効果の判定もおこなうことができます。

当院の腎臓内科では、慢性腎臓病、急性腎障害、全身疾患と関わる腎臓病、高血圧、電解質異常、腹膜透析、血液透析などについて診療を行っています。また、これらのことは他の病気で入院している方についても対応しています。特に血液浄化療法(透析)部門については、当院に多く入院してこられる急性疾患(心臓や脳血管の障害、感染症など)や癌などの入院についても、他院の透析治療を受けておられる方が安心して治療を受けていただけるように体制を整えています。

腎臓内科では、今ある腎疾患を引き起こした原因をまず明らかにすることを目指します。原因によって、当然治療法が違うのですが、そのほかにも、この先の腎機能の変化が予想できることにもつながります。さらには腎臓以外に現れてくる症状や、場合によっては生活の質や生命予後が左右される情報であることもあります。東部医療センターの腎臓内科は、この原因を明らかにすることに重点を置いています。特に、腎生検という方法でできるだけ原因を明らかにしていくことに力を入れています。腎生検ではこのほかにも、病気の勢いや治療効果の判定もおこなうことができます。

当院の腎臓内科では、慢性腎臓病、急性腎障害、全身疾患と関わる腎臓病、高血圧、電解質異常、腹膜透析、血液透析などについて診療を行っています。また、これらのことは他の病気で入院している方についても対応しています。特に血液浄化療法(透析)部門については、当院に多く入院してこられる急性疾患(心臓や脳血管の障害、感染症など)や癌などの入院についても、他院の透析治療を受けておられる方が安心して治療を受けていただけるように体制を整えています。

特長

腎臓疾患は症状に乏しく、自覚症状が出現したときにはすでに腎機能障害が進行している場合も少なくありません。症状のない段階での発見・診断・治療こそが腎予後を改善する一番の方法です。学校検診や職場検診、住民検診における検尿異常から腎疾患や泌尿器科疾患などの早期発見に繋がることがあります。検診を受け、検尿異常がある場合はかかりつけの内科医師や腎専門医にご相談ください。症状の経過、尿検査異常や採血、CTなどの画像検査から糸球体腎炎という腎臓特有の病気が想定された場合は腎生検という腎臓の組織の精密検査を行うことがあります。その結果、正確な病理診断にもとづいて的確な治療が可能となります。早期に発見し、早期に治療を開始することで腎炎が治癒する場合があります。年齢による動脈硬化性変化がある場合においても、的確に治療することで腎炎の病勢を抑え込める可能性が大きい、あるいは、的確な治療をしなければ早期に腎臓が廃絶する可能性がある場合は、無理のない範囲で積極的に腎生検を行い、原疾患の確定をして治療方針を決定しています。また、薬剤の影響で腎臓に負担が生じる場合や、全身疾患の一つの変化として腎臓に影響が出ることもあります。とくに、腎機能障害が進行するスピードが速い場合は、治療のタイミングが大切になりますので、しっかり検査することで治療に繋がることもあります。さらに、多くはありませんが家族性の腎臓疾患もあります。血縁関係のある方で腎臓が悪い方がいらっしゃる場合は早期発見のために腎臓専門医にご相談ください。このように、腎臓疾患の原因は多岐にわたります。腎臓専門医の診療を受けることで、腎臓疾患の原因や腎機能の程度に合わせて、生活、運動、栄養の療法のほか、薬物治療を行い、腎機能障害が進行するスピードを緩やかにしていくことが大切です。

腎機能障害が進行する疾患では将来透析などの腎代替療法が必要になる可能性があります。想像しやすい病態としては、糖尿病や高血圧といった生活習慣病を原因とするものがあります。腎機能障害が進行した場合、血液透析・腹膜透析・腎移植といった腎代替療法の選択が必要になります。当院では2023年から腎代替療法選択外来を開始し、体調が悪化する前に、より時間をかけて、個人個人の事情やライフスタイルに沿った形を目指して、適切な情報提供を行い、患者さん個人のみならずご家族を含め身近な方と相談していただきながら、安心して腎代替療法の治療選択をしていただけるようになりました。腎代替療法のうち、血液透析・腹膜透析は当院で透析開始をしています。透析開始後、血液透析はご自宅近くの施設へ紹介し、腹膜透析は当院に通院して透析治療を受けていただくようご案内しています。生体腎移植は近隣の名古屋第二赤十字病院など移植外科がある施設へ紹介しております。腎機能障害進行による体力低下を回避しながら腎代替療法の準備を行い透析生活に移行して頂くことが私たちの理想です。

維持透析中はさまざまな合併症がおこります。当院では該当科の先生方と連携して透析患者さんの合併症治療に対応できる体制を整えております。

2021年4月より当院の市立大学附属病院化に伴い、一層診療体制が強化され、市大病院と連携しながら、より充実した診療を提供できるよう尽力しております。加えて、病院内では病棟や外来、他の診療部門や診療科と常に情報共有しながら診療科として治療方針の統一をはかり、質の高い医療を提供できるよう心がけています。

腎機能障害が進行する疾患では将来透析などの腎代替療法が必要になる可能性があります。想像しやすい病態としては、糖尿病や高血圧といった生活習慣病を原因とするものがあります。腎機能障害が進行した場合、血液透析・腹膜透析・腎移植といった腎代替療法の選択が必要になります。当院では2023年から腎代替療法選択外来を開始し、体調が悪化する前に、より時間をかけて、個人個人の事情やライフスタイルに沿った形を目指して、適切な情報提供を行い、患者さん個人のみならずご家族を含め身近な方と相談していただきながら、安心して腎代替療法の治療選択をしていただけるようになりました。腎代替療法のうち、血液透析・腹膜透析は当院で透析開始をしています。透析開始後、血液透析はご自宅近くの施設へ紹介し、腹膜透析は当院に通院して透析治療を受けていただくようご案内しています。生体腎移植は近隣の名古屋第二赤十字病院など移植外科がある施設へ紹介しております。腎機能障害進行による体力低下を回避しながら腎代替療法の準備を行い透析生活に移行して頂くことが私たちの理想です。

維持透析中はさまざまな合併症がおこります。当院では該当科の先生方と連携して透析患者さんの合併症治療に対応できる体制を整えております。

2021年4月より当院の市立大学附属病院化に伴い、一層診療体制が強化され、市大病院と連携しながら、より充実した診療を提供できるよう尽力しております。加えて、病院内では病棟や外来、他の診療部門や診療科と常に情報共有しながら診療科として治療方針の統一をはかり、質の高い医療を提供できるよう心がけています。

医療機器など

主な疾患・治療法と当課で力をいれている領域

【腎炎・ネフローゼの早期発見・早期治療開始(腎生検の推進)】

・救急患者の緊急入院や手術前後を含む重症急性腎不全治療

・保存期CKDにおける病診連携の強化

・末期腎不全における円滑な腎代替療法の開始

・血液浄化療法(血漿交換療法などのアフェレーシス治療 透析患者の下肢動脈閉塞症治療)(他科と連携)

・透析患者さんの合併症入院診療

・電解質異常(ナトリウム・カリウム・カルシウムなど)

・救急患者の緊急入院や手術前後を含む重症急性腎不全治療

・保存期CKDにおける病診連携の強化

・末期腎不全における円滑な腎代替療法の開始

・血液浄化療法(血漿交換療法などのアフェレーシス治療 透析患者の下肢動脈閉塞症治療)(他科と連携)

・透析患者さんの合併症入院診療

・電解質異常(ナトリウム・カリウム・カルシウムなど)

【腎炎・ネフローゼの早期発見・早期治療開始(腎生検の推進)について】

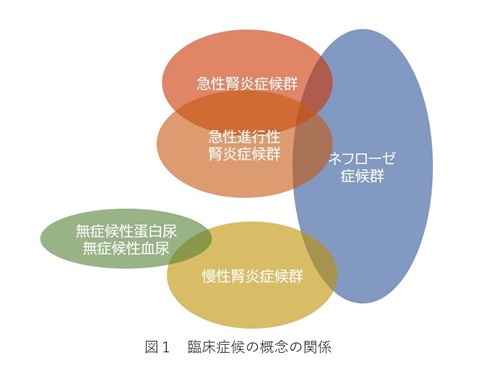

腎炎の診断、とくに急速進行性糸球体腎炎やネフローゼ症候群の診断には、いつ頃から検尿異常や採血検査異常、むくみなどが出現しているのか、加えて、その他の症状や特殊な検査異常があるか、どのぐらいの速さで病状が進行しているのか、という病歴を詳しく把握することが必要です。腎炎の診断は検査や症状が重なり合うため解釈が複雑です(以下、図1)し、とりわけ、急速進行性糸球体腎炎やネフローゼ症候群は速やかに診断して治療を開始することが大切です。

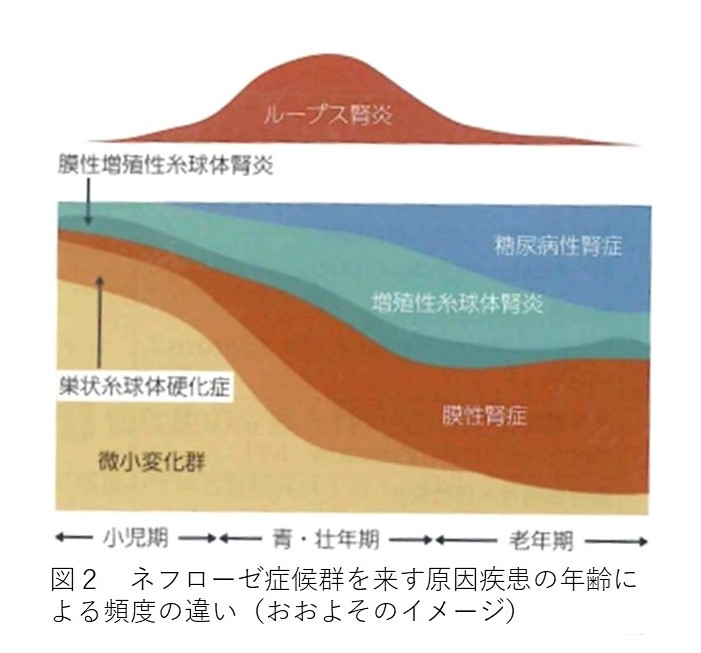

腎炎、とくに、急速進行性糸球体腎炎やネフローゼ症候群(以下、図2)の原因疾患は色々ありますので、診断を確定して診断に沿った治療をするために腎臓の精密検査(「腎生検」と言います)が重要な役割を果たします。腎生検はエコーで腎臓を見ながら、腎臓の組織を針で採取し、顕微鏡で腎組織の変化をみる病理検査で、入院の上で行います。諸検査の結果と腎病理の結果などから病気の重症度をみきわめて患者さんの年齢や背景などを含めて治療をしていきます。

腎炎が疑わしい場合、ご心配やご不安がある場合は、ぜひ、腎臓専門医にご相談ください。以下は具体的な腎臓病疾患の説明です。ご興味のある方はご参考ください。

腎炎の診断、とくに急速進行性糸球体腎炎やネフローゼ症候群の診断には、いつ頃から検尿異常や採血検査異常、むくみなどが出現しているのか、加えて、その他の症状や特殊な検査異常があるか、どのぐらいの速さで病状が進行しているのか、という病歴を詳しく把握することが必要です。腎炎の診断は検査や症状が重なり合うため解釈が複雑です(以下、図1)し、とりわけ、急速進行性糸球体腎炎やネフローゼ症候群は速やかに診断して治療を開始することが大切です。

腎炎、とくに、急速進行性糸球体腎炎やネフローゼ症候群(以下、図2)の原因疾患は色々ありますので、診断を確定して診断に沿った治療をするために腎臓の精密検査(「腎生検」と言います)が重要な役割を果たします。腎生検はエコーで腎臓を見ながら、腎臓の組織を針で採取し、顕微鏡で腎組織の変化をみる病理検査で、入院の上で行います。諸検査の結果と腎病理の結果などから病気の重症度をみきわめて患者さんの年齢や背景などを含めて治療をしていきます。

腎炎が疑わしい場合、ご心配やご不安がある場合は、ぜひ、腎臓専門医にご相談ください。以下は具体的な腎臓病疾患の説明です。ご興味のある方はご参考ください。

(腎生検病理アトラス改訂版より引用 日本腎病理協会/日本腎臓学会編集 東京医学社)

急速進行性糸球体腎炎について

以下のホームページも参考にご覧ください。

〇一般社団法人 日本腎臓学会ホームページ 「腎臓の病気を調べる」

5.糸球体腎炎>3.急速進行性糸球体腎炎

〇難病情報センターホームページ 「病気の解説(一般利用者向け)」

急速進行性糸球体腎炎(指定難病220)

抗糸球体基底膜腎炎(指定難病221)

紫斑病性腎炎(指定難病224)

以下のホームページも参考にご覧ください。

〇一般社団法人 日本腎臓学会ホームページ 「腎臓の病気を調べる」

5.糸球体腎炎>3.急速進行性糸球体腎炎

〇難病情報センターホームページ 「病気の解説(一般利用者向け)」

急速進行性糸球体腎炎(指定難病220)

抗糸球体基底膜腎炎(指定難病221)

紫斑病性腎炎(指定難病224)

(腎生検病理アトラス改訂版より引用 日本腎病理協会/日本腎臓学会編集 東京医学社)

ネフローゼ症候群について

ネフローゼをおこす病気のうち、治療に難渋するものを難治性ネフローゼといいます。

以下のホームページも参考にご覧ください。

〇一般社団法人 日本腎臓学会ホームページ「腎臓の病気について調べる」

5.糸球体腎炎>4.微小変化型ネフローゼ症候群

5.糸球体腎炎>5.膜性腎症

5.糸球体腎炎>6.膜性増殖性糸球体腎炎

5.糸球体腎炎>7.巣状糸球体硬化症

〇難病情報センターホームページ 病気の解説(一般利用者向け)

一次性ネフローゼ症候群(指定難病222)

一次性膜性増殖性糸球体腎炎(指定難病223)

ネフローゼをおこす病気のうち、治療に難渋するものを難治性ネフローゼといいます。

以下のホームページも参考にご覧ください。

〇一般社団法人 日本腎臓学会ホームページ「腎臓の病気について調べる」

5.糸球体腎炎>4.微小変化型ネフローゼ症候群

5.糸球体腎炎>5.膜性腎症

5.糸球体腎炎>6.膜性増殖性糸球体腎炎

5.糸球体腎炎>7.巣状糸球体硬化症

〇難病情報センターホームページ 病気の解説(一般利用者向け)

一次性ネフローゼ症候群(指定難病222)

一次性膜性増殖性糸球体腎炎(指定難病223)

腎臓に不安がある方、医療関係者の方へ

健康に影響を与える腎臓の構造や機能の異常(いずれか、または、両方)が3か月を超えて持続するときを慢性腎臓病(CKD)といい、全死亡、心血管合併症、末期腎不全などのリスク因子とされています。

①~④の場合はぜひ腎専門医へご紹介ください。

① 血尿、蛋白尿、腎機能低下の原因精査

② 進展抑制目的の治療強化;治療抵抗性の蛋白尿、顕性アルブミン尿、腎機能低下、高血圧に対する治療の見直し、二次性高血圧の鑑別など

③保存期腎不全の管理、腎代替療法の導入

④3か月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかにご紹介ください。

地域のかかりつけ医の先生方と連携(併診)してCKD診療に携わります。

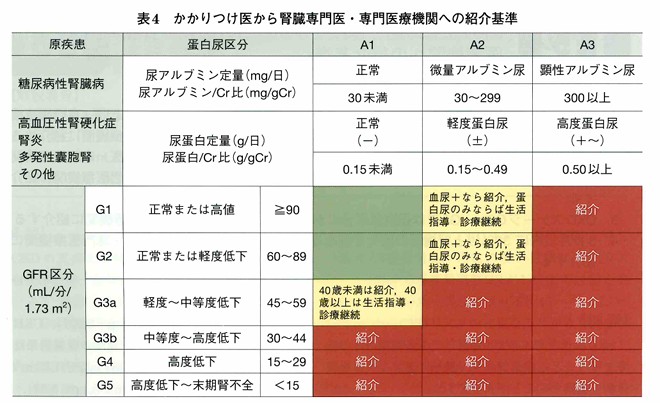

⑤~⑦(黄色ゾーンと赤ゾーン)に該当する場合は腎専門医へご紹介ください。

⑤蛋白尿(尿蛋白0.15g/24時間以上、尿蛋白/尿Cr比0.15g/gCr以上)アルブミン尿(30㎎/24時間以上;30㎎/gCr以上)でeGFRにかかわらず血尿陽性

⑥eGFRにかかわらず、蛋白尿(尿蛋白0.5g/24時間以上、尿蛋白/尿Cr比0.5g/gCr以上)アルブミン尿(300㎎/24時間以上;300㎎/gCr以上)

⑦40歳未満ではeGFR60mL/min/1.73㎡未満

40歳以上ではeGFR45mL/min/1.73㎡未満

①~④の場合はぜひ腎専門医へご紹介ください。

① 血尿、蛋白尿、腎機能低下の原因精査

② 進展抑制目的の治療強化;治療抵抗性の蛋白尿、顕性アルブミン尿、腎機能低下、高血圧に対する治療の見直し、二次性高血圧の鑑別など

③保存期腎不全の管理、腎代替療法の導入

④3か月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかにご紹介ください。

地域のかかりつけ医の先生方と連携(併診)してCKD診療に携わります。

⑤~⑦(黄色ゾーンと赤ゾーン)に該当する場合は腎専門医へご紹介ください。

⑤蛋白尿(尿蛋白0.15g/24時間以上、尿蛋白/尿Cr比0.15g/gCr以上)アルブミン尿(30㎎/24時間以上;30㎎/gCr以上)でeGFRにかかわらず血尿陽性

⑥eGFRにかかわらず、蛋白尿(尿蛋白0.5g/24時間以上、尿蛋白/尿Cr比0.5g/gCr以上)アルブミン尿(300㎎/24時間以上;300㎎/gCr以上)

⑦40歳未満ではeGFR60mL/min/1.73㎡未満

40歳以上ではeGFR45mL/min/1.73㎡未満

(日本腎臓学会編 エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023より)

2024年より年1回「じんぞう教室」開催を始めました。腎専門医にかかる程には悪くない、軽度に腎機能が進行した方を中心に、気軽にご自身の「じんぞう」に興味をもって頂けるよう看護師、管理栄養士ともにチーム医療で取り組んでいます。

その他、腎臓について不安なことがありましたら受診をご検討ください。

これからも、地域のみなさまの診療の向上に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

その他、腎臓について不安なことがありましたら受診をご検討ください。

これからも、地域のみなさまの診療の向上に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。