水頭症

水頭症とは

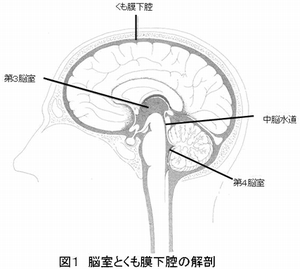

水頭症とは何らかの原因によって髄液の循環・吸収障害が起こり、その結果、脳室の異常拡大が生じたもので、小児、成人を問わずに発生し得る病態です。この髄液は、脳の中にある脳室と呼ばれる風船のような部屋の脈絡叢から産生されて、その後脳及び脊髄の表面を循環して、脳や脊髄実質の細い毛細血管から吸収されると考えられております。しかし、正確な髄液の吸収部位は明らかになっておらず、頭蓋の正中に存在するくも膜顆粒、その他脳・脊髄神経周囲腔、頸部リンパ組織でも吸収されると考えられています。髄液は体の中で一番きれいな液体で1日に約450mLが産生されます。普通の髄液の総量は大人で約150mL、小児で100mLといわれていますので、髄液は産生から吸収まで一日に約3回程循環して入れ替わっていることになります。もしこの髄液の循環経路が何かしらの原因で流れが悪くなると、脳室内に髄液が停滞し、脳室が次第に拡大します。拡大した脳室が脳を圧迫することで様々な症状があらわれます。(図1)

水頭症を起こす原因として、髄液の生産過剰、髄液循環路の閉鎖、髄液の吸収障害などがあり、多くの場合それらを引き起こす疾患が存在します。また、水頭症の分類として「非交通性水頭症」と「交通性水頭症」がよく使われます。脳室の経路で髄液の流れが悪い場合は、「非交通性水頭症」といい、脳表のくも膜下腔での髄液の停滞や生産、吸収に問題がある場合は「交通性水頭症」といいます。出生直後の新生児や乳児では先天性水頭症が問題となりますが,そのうち頻度の高いものは中脳水道狭窄症による水頭症と脊髄披裂や脊髄髄膜瘤にともなう水頭症です.前者が非交通性水頭症の代表的なものであるのに対して,後者は交通性と非交通性両方の要素を有すると考えられています.また,先天性水頭症の一部には遺伝性の明らかなものがあり,このうちX染色体劣性遺伝性水頭症の頻度が高く。乳児期を過ぎると脳腫瘍などの占拠性病変にともなう非交通性水頭症の頻度が高くなります。成人ではクモ膜下出血後の水頭症や特発性正常圧水頭症などの交通性水頭症が問題となります。

水頭症の特徴と症状

A:小児の水頭症の特徴

小児水頭症は、脳室内に閉塞が認められる非交通性水頭症が多く、頭蓋内圧が高くなります。乳幼児の場合、頭蓋骨の縫合が未完成であり、頭蓋内圧の亢進が継続すると頭囲が拡大します。乳幼児以降は頭蓋骨縫合が完成するため頭囲は拡大しません。しかし頭蓋内圧は亢進し、症状として頭痛・嘔吐が出現します。小児ははっきり症状を伝えることができないため、いつもと泣き方が異なる、ぐったりするなどの症状を注意深く観察することが必要です。早期に対応することにより適切な治療を選択でき、正常な機能・発育を保つことが可能です。

B:成人の水頭症の特徴

髄液の循環を妨げている閉塞部分が脳室内にある場合の水頭症を非交通性水頭症といいます。脳腫瘍などの病変で髄液の循環路がふさがれることによって脳圧が高くなり、頭痛・嘔吐・意識障害などの症状が起こります。これらの症状は急性増悪することがあるため注意しなければなりません。これに対して脳室内に閉塞原因を認めない水頭症を「交通性水頭症」といいます。これは脳室拡大がみられるものの頭蓋内圧が軽度上昇または正常範囲に保たれていることが多く、歩行障害・認知症・尿失禁などの症状があり、正常圧水頭症と呼ばれています。この正常圧水頭症は、「続発性正常圧水頭症 Secondary Normal Pressure Hydrocephalus:sNPH」と「特発性正常圧水頭症 idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus:iNPH」に分類されます。くも膜下出血や頭部外傷などにより二次的に発症する場合をsNPHといい、先行疾患や原因を特定できない高齢者に発症する場合をiNPHといいます。sNPHは、くも膜下出血の後1~2ヶ月後において約30%の頻度で起こるため、くも膜下出血後は注意深い経過観察が必要です。iNPHの場合は、歩行障害・認知症・尿失禁といった症状であり、老化による症状と鑑別しづらいため診断が度々困難であります。

診断方法

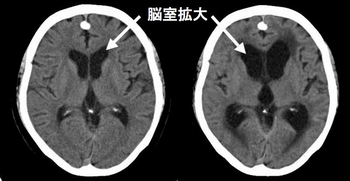

頭蓋レントゲンでは、乳児に見られる頭蓋縫合の解離、年長児に見られる指圧痕とトルコ案の拡大などに着目します。乳児期までは超音波検査は、脳室のサイズの観察と同様に、脳室内の評価に非常に有用です。今日では上述の臨床症状・徴候とMRI・CTなどの脳室拡大の所見により、通常、水頭症の診断は比較的容易に下されます。更にMRIでは髄液の閉塞部位や水頭症の原因、合併する奇形などが観察できます。ただし、きわめて緩徐に進行する水頭症や正常圧水頭症では、脳萎縮にともなう脳室拡大との鑑別が問題になります。これらの鑑別には髄液排除試験(タップテスト)や頭蓋内圧モニタリングなどの補助検査が必要となります。

治療方法

A:シャント術

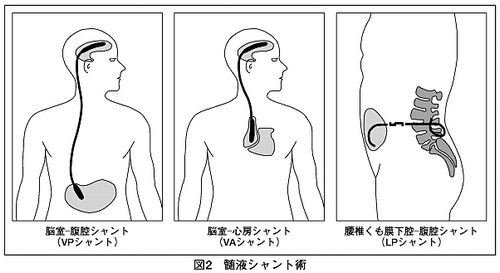

多くの場合は、拡大した脳室にカテーテルを挿入し、髄液を他の体腔に流して脳圧をコントロールするシャント術を行います。シャント術は通常脳室腹腔シャント(V-P shunt)を選択します。その他脳室心房シャント(V-A shunt)、腰椎くも膜下腔腹腔シャント(L-P shunt)、脳室胸腔シャントなどが行われています。(図2)

B:シャント以外の治療法(内視鏡的第3脳室底開窓術など)

可能であれば、水頭症の原因となっている病変を外科的に摘出します。たとえば、第3脳室や第4脳室の腫瘍を摘出することにより、続発性の水頭症を治療することは可能であります。しかし、先天性水頭症には、摘出可能な病変を認めることは少なくありまえん。また近年、非交通性水頭症には内視鏡的脳室底開窓術が行われる症例が多くなりました。これは冠状縫合近傍の頭蓋骨に小さな孔をあけ,ここから内視鏡を側脳室さらに,モンロー孔を介して第三脳室に誘導,第三脳室底を穿破し脳室とクモ膜下腔の交通を樹立しようとするものです。シャントチューブを留置する必要がなく安全な手術ですが、非交通性水頭症のみが適応となります。

参考:脳神経外科疾患情報ページ(外部リンク)